- 9月15日(月)

- 大ホール

- 音楽

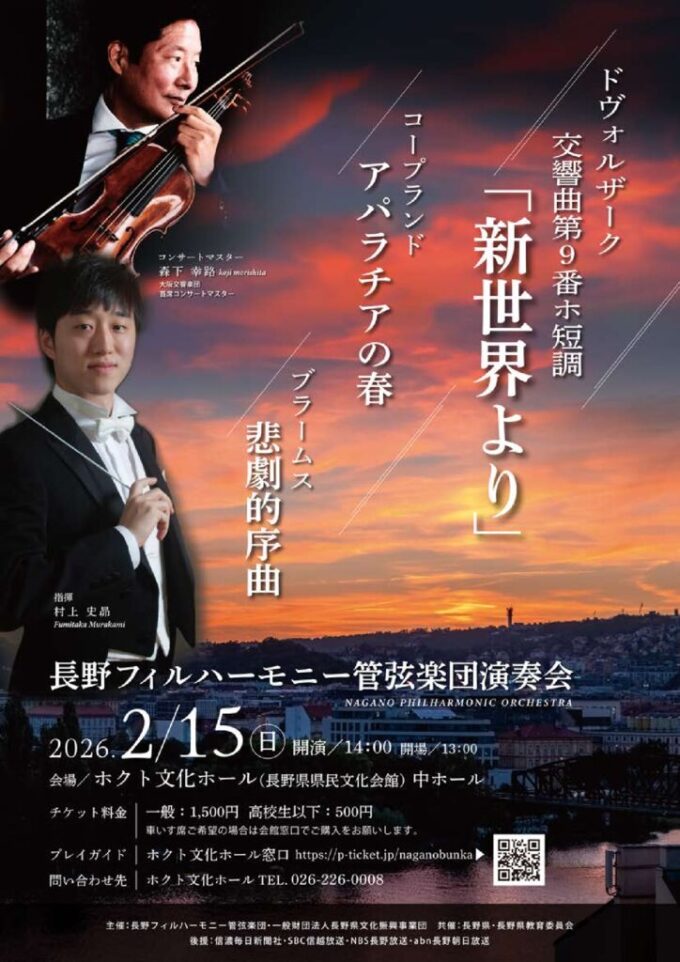

長野県県民文化会館ウィーン楽友協会姉妹提携事業 長野フィルハーモニー管弦楽団演奏会

■出演者

ゲオルク・マルク(指揮) Georg Mark

ザルツブルク出身。ウィーン市立音楽院にて指揮とヴァイオリンを専攻し、同時にウィーン大学にて音楽学、哲学と心理学を学ぶ。

世界各国にて指揮活動を行い、これまでに読売日本交響楽団、プラハ放送交響楽団、ウィーン室内管弦楽団等と共演。1991年から2006年まで、モスクワ放送局チャイコフスキー交響楽団の第一客演指揮者を務めた。ウィーン音楽院大学指揮専攻科教授として教育活動にも従事し、現代の演奏技法とウィーンの伝統との融合を目指している。この姉妹提携事業には1998年から参加し2004年の第九演奏会でも指揮者を務めた。

ビルギット・コーラ(ヴァイオリン) Birgit Kolar

オーストリアのヴァイトホーフェン/イブス出身。ウィーン国立音楽大学にてライナー・キュッヒル、イェラ・シュピトコーヴァの両氏に師事。1991年メニューイン国際コンクール入賞。ソリストおよび室内楽奏者として、ヨーロッパ各国、南米、日本などで演奏活動を行う。1999年から2008年、バイエルン放送交響楽団のメンバーと共にミュンヘン弦楽四重奏団を設立し、第1ヴァイオリン奏者を務める。2008年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とウィーン交響楽団のメンバーで構成されたウィーン・セラフィン・クァルテットを設立。これまでにブルックナー管弦楽団、ウィーン交響楽団、バイエルン放送交響楽団他、各地のオーケストラのコンサートミストレスを務める。現在の使用楽器は、オーストリア・ナショナル銀行所蔵のクレモナ製カルロ・ベルゴンツィ(1723年製)。

ヘルムート・ラッキンガー(ヴァイオリン) Helmut Lackinger

1961年ウィーンに生まれる。10歳よりヴァイオリンを学ぶ。ウィーン市立音楽院にてフロリアン・ツヴァイアウアー教授(ウィーン交響楽団コンサートマスター)、アルフレッド・シュタール教授(ウィーン・フィル)に師事する。1988年からウィーン交響楽団の団員として活躍中。また、ウィーン・コンチェルトフェライン室内管弦楽団やウィーン・ブラームス四重奏団、ウィーン・シンフォニア・シュランメルなどの室内楽分野で活躍しており、国内外のコンサートツアーで大きな成功をおさめている。

パウル・ラベック(ヴィオラ) PAUL RABECK, Viola

1984年ウィーン生まれ。5歳でヴァイオリンのレッスンを始める。ウィーン音楽高校を経て、ヴァイオリンをミヒャエル・シュニッツラー、ヴェロニカ・ゴットフリート、クララ・フィーダー、ペーター・シュマイヤーに師事。2005年にヴィオラに転向し、2011年に演奏家コースを優秀な成績で修了。また、ブルーノ・ユランナ、タベア・ツィンマーマン、ルボミール・マリー、オグニアン・スタンチェフ、モートン・カールセンのマスタークラスを数多く受講して研鑽を深め、室内楽だけでなく、レコーディングやクロスオーバー・プロジェクトにも頻繁に参加して音楽の幅を広げている。 2009年よりORFウィーン放送交響楽団オーケストラ・アカデミーに所属し、2011年3月よりヴィオラ奏者となる。

2017年10月よりウィーン交響楽団ヴィオラ奏者。

ベンツェ・テメシュヴァリ(チェロ)BENCE TEMESVÁRI,

1999年ブダペスト生まれ。6歳でチェロを始める。2015年よりウィーン音楽・舞台芸術大学でロベルト・ナギー教授、ペーター・ソモダリ教授、イシュトヴァーン・ヴァールダイ教授に師事。2018年にはハンガリーのダヴィッド・ポッパー・コンクールで第1位、スロヴァキアの「Talents for Europe」で2018年に第2位、2019年にグランプリ、2019年にはチェコ共和国のマーラー・コンクールで第1位を受賞している。2020年、ウィーンで開催された「ダヌビア・タレンツ国際コンクール」で優勝、トレヴィーゾ国際コンクールで優勝。2021年にはブルガリアのアレグラ国際コンクールで第3位、2023年にはウィーンのカネレスコンクールで第1位を獲得した。

2021年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のアカデミーで2年間の奨学金を獲得。

ヨナス・ルードナー(ホルン)JONAS RUDNER,

ヨナス・ルドナーは1982年ザルツブルク近郊ハレイン生まれ。2007年よりニーダーエスターライヒ・トーンキュンストラー管弦楽団の首席ホルン奏者を務めている。5歳でピアノを始め、10歳でフルートをヴォルフガング・シュルツに師事。2002年からは声楽をゲルトルート・シュルツに師事した。ヨナス・ルドナーは、13歳でギュンター・ヘーグナーに師事してホルンのキャリアをスタートさせ、その後、ウィーン市立音楽芸術大学でフォルカー・アルトマンに師事し、最終的にはウィーン国立音楽大学でローランド・ベルガーとトーマス・イェプストルに師事した。それ以来、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン交響楽団などのオーケストラと定期的に共演している。

ソロでは、オーストラリア室内管弦楽団、香港祝祭管弦楽団、ヴェルビエ祝祭管弦楽団などの国際的なアンサンブルと共演している。室内楽奏者としても、ウィーン・ホルン・アンサンブル、マルティン・グルービンガーのザ・パーカッシヴ・プラネット、バオレ・クインテット・ウィーンなど、さまざまな編成で定期的に演奏している。

長野フィルハーモニー管弦楽団

長野フィルハーモニー管弦楽団は、1987年に世界三大ホールの一つである「ウィーンムジークフェライン」を持つオーストリアのウィーン楽友協会と長野県県民文化会館が姉妹提携を結んだことから、長野県の音楽レベルの向上のため、1988年に会館付属団体「長野県県民文化会館管弦楽同好会」としてスタートした。その後、音楽活動の向上により「長野フィルハーモニー管弦楽団」と改称し、現在に至る。

1998年3月「長野パラリンピック」開会式、1999年10月には、長野県文化使節団として「ウィーン楽友会館ゴールデンザール」において演奏会を開催。ウィーンの音楽家から指導を受け、年2回(9月・2月)の演奏会を開催している。

Program

【第1部】

◇シューベルト:劇付随音楽『ロザムンデ』序曲

演奏:長野県高等学校選抜オーケストラ

◇チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲

チェロ独奏:ベンツェ・テメシュヴァリ

◇モーツアルト:交響曲第35版2長調『ハフナー』

【第2部】ヨハン・シュトラウス特集

◇喜歌劇『くるまば草』序曲

◇エジプト行進曲

◇ポルカ・シュネル「狩り」

◇フランス風ポルカ「クラプフェンの森で」

◇歌劇『騎士パスマン』より「チャルダッシュ」

◇皇帝円舞曲

◇ポルカ・シュネル「雷鳴と稲妻」